Setiap generasi punya dosa fashion. Tapi kalau ada penghargaan untuk “Tren Paling Tidak Masuk Akal yang Diikuti Satu Negara Secara Massal”, generasi 2000-an Indonesia menang telak.

Karena entah bagaimana, kita pernah masuk fase di mana:

- Celana harus turun.

- Pinggang harus hilang.

- Satu tarikan teman bisa menghancurkan harga diri seseorang dalam 0,5 detik.

Selamat datang di era celana mlorot, sebuah fenomena yang kini hanya bisa kita terima sebagai bukti bahwa remaja memang makhluk paling optimistis—percaya diri menjalani gaya yang bahkan kainnya saja tidak mau bekerja sama. Sebuah masa ketika kenyamanan dikorbankan demi sebuah estetika yang, kalau kita lihat sekarang, bahkan estetika pun menolaknya.

Kronologi Petaka: Indonesia, Musik, dan “Keren” yang Dibentuk Televisi

Bencana budaya ini tidak muncul dari ruang hampa. Ada beberapa penyebab bagaimana trend ini bisa terjadi. Pertama, awal 2000-an adalah era ketika televisi menjadi pusat gravitasi budaya pop Indonesia.

MTV Indonesia menjadi kiblat anak gaul, Dahsyat dan Inbox merajai pagi hari, dan band-band pop Melayu mendominasi chart lagu. Di masa ini, remaja Indonesia menyerap mode bukan dari TikTok atau Pinterest, tetapi dari penampilan panggung artis favorit.

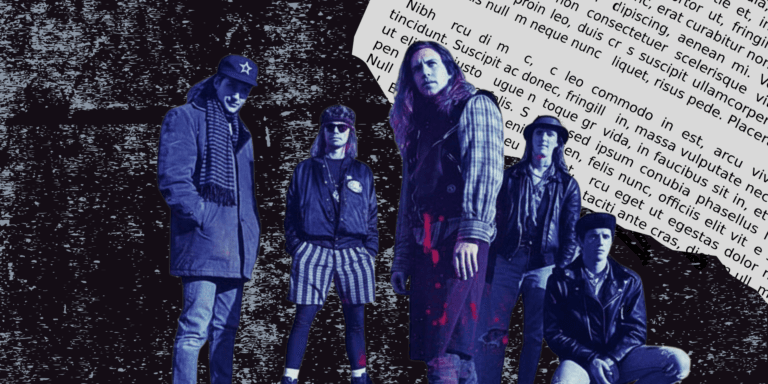

Kedua, hadirnya dua tokoh historis yang perlu dicatat sebagai ‘arsitek’ utama trend celana mlorot:

1. Pasha Ungu — Diplomat Mode Turun Seperempat Tiang

Di era album SurgaMu hingga Cinta Dalam Hati, Pasha sering tampil dengan celana low rise, sabuk besar, dan kaos ketat. Gayanya bukan rebel total, tapi cukup turun beberapa sentimeter untuk memunculkan aura “gaul tapi masih anak baik-baik”.

Pasha membuat celana mlorot terasa seperti bagian dari romantisme pop 2000-an — sedikit nakal, tapi tetap mainstream. Cocok untuk anak SMP/SMA yang ingin terlihat liar tapi masih takut dimarahi guru BK.

2. Andika Kangen Band — Pemimpin Revolusi Celana Tanpa Batas

Kalau Pasha hanya membuka pintu, Andika meruntuhkan seluruh tembok. Celana Andika tidak sekadar low rise; itu celana mencari jati diri. Penampilan Andika di era 2000-an adalah wujud “fashion tanpa pagar pembatas”.

- rambut polem seperti efek blur,

- kaos ketat motif abstrak yang tidak pernah kita mengerti,

- gelang metalik yang memantulkan harapan,

- dan celana mlorot yang sering berada pada titik kritis antara “gaya” dan “eksposur tidak sengaja”.

Dia menjadikan tren ini bukan sekadar gaya, tapi pernyataan.

Media sering mengejek Kangen Band, tapi justru di situlah kekuatannya: mereka mewakili kelas menengah bawah yang jarang punya figur gaya. Dan Andika menjadi referensi yang relatable, bisa ditiru siapa pun, tanpa perlu pakaian mahal.

Andika tidak hanya menurunkan celana. Dia menurunkan standar nasional secara merata—demokrasi gaya sejati.

Dampak di Lapangan: Sekolah Jadi Runway yang Tidak Direncanakan

Tren ini menyebar lebih cepat dari rumor perselingkuhan rekan kantor:

- Anak-anak muda berlomba menurunkan celana sampai batas aman (atau melewati batas aman, tergantung keberanian dan kualitas sabuk).

- Di beberapa sekolah, celana mlorot menjadi indikator sosial: semakin turun, semakin gaul—meski risiko dipanggil guru BK juga meningkat.

- Fenomena “tarik celana teman” menjadi cabang olahraga baru. Kadang lebih seru dari pertandingan futsal antar kelas.

Beberapa korban hidup (survivor) mengakui:

- Pernah celananya jatuh saat lari upacara.

- Pernah celananya nyangkut saat naik angkot.

- Pernah celananya robek karena tersangkut gear sepeda.

Semua dokumentasi memalukan itu hidup abadi di Facebook, terkubur dalam album yang disembunyikan dari timeline seperti dosa masa lalu.

Sosiologi Celana Mlorot: Astaga, Kenapa Kita Melakukan Ini?

Jika dilihat dari kacamata tren budaya, ada beberapa faktor besar:

1. Dominasi Visual Era Televisi

Televisi saat itu adalah Pinterest analog: tidak ada filter, tidak ada kurasi, dan tidak ada standar. Anak-anak Indonesia melihat artis memakai celana turun dan menganggap itu “keren absolut”. Tidak ada ruang untuk bertanya “kenapa?”. Yang ada hanya “ikut”.

2. Pemberontakan Visual

Remaja 2000-an ingin terlihat cuek, santai, dan casual rebel. Celana mlorot memberi ilusi kebebasan—meski sebenarnya mereka harus mengecek setiap lima menit apakah celana masih di posisi yang diinginkan.

Ini pemberontakan estetika paling ironis dalam sejarah:

Mereka ingin terlihat seperti “tidak peduli”, padahal justru paling sibuk memikirkan apakah celananya turun pas.

3. Pengaruh Barat (tapi Versi Lokal)

Secara global, tren low-rise bermula dari hip-hop culture Amerika. Tapi ketika sampai ke Indonesia, ia mengalami akulturasi yang… yah, sebut saja unik.

- celana baggy kebesaran,

- sabuk murah,

- turun sampai titik kritis,

- underwear random non-branded terekspos.

Sebuah interpretasi kreatif yang tidak diminta siapa pun.

Saat Tren Itu Perlahan Mati… dan Tiba-tiba Malu Mengingatnya

Ketika tren Korea mulai masuk, dan skinny jeans mengambil alih pasar (kita tahu, itu juga bukan masa terbaik), celana mlorot pelan-pelan hilang. Generasi 2000-an yang tumbuh dewasa akhirnya sadar bahwa:

- Celana mlorot tidak nyaman.

- Tidak ada manfaatnya secara praktis.

- Dan foto-foto zaman itu sangat memalukan.

Album Facebook banyak yang diam-diam “di-delete” atau bisa juga “disembunyikan” karena menyimpan terlalu banyak barang bukti.

Meski sudah mati, tren ini meninggalkan trauma visual kolektif:

- Foto Facebook dengan pose jongkok dan celana turun.

- Kenangan pensi dengan outfit yang membuat kita ingin menyewa jasa IT forensik hanya untuk menghapus semua bukti.

Dan entah bagaimana, tren ini memperlihatkan satu hal penting:

Generasi 2000-an adalah generasi paling nekat—bisa tampil seburuk itu tapi tetap pede keluar rumah. Sesuatu yang generasi sekarang, yang hidup dengan filter dan grid aesthetic, tidak akan pernah pahami.

Penutup: Dosa Fashion Kolektif yang Aneh tapi Ikonik

Tren celana mlorot adalah artefak budaya paling absurd yang pernah kita rawat. Ia lucu, memalukan, dan jujur. Ia menceritakan masa ketika keputusan fashion tidak didasari oleh algoritma atau influencer.

Trend ini mengajarkan bahwa jika generasi 2000-an pernah bertahan hidup melewati fase celana mlorot, berarti kita bisa melewati apa pun.

Dan, jika suatu saat trend ini kembali lagi — meskipun kecil kemungkinan tapi siapa tahu dunia makin aneh — kita sudah siap untuk bilang:

“Tidak, terima kasih. Saya sudah pernah.”